触れて、感じて、学ぶ未来を

視覚障がい児の学びを支える教材を全国へ届けたい!奈良での展示会出展へのご支援を

105 %

~2026年1月31日

「触れて、感じて、学ぶ未来を-視覚障がい児の学びを支える教材を全国へ届けたい!奈良での展示会出展へのご支援を-」のクラウドファンディングは、2026年1月31日23:59をもって終了いたしました。

多くの皆様から温かいご支援と、数々の応援メッセージをいただき、活動の原動力となりました。メンバー一同、心より感謝申し上げます。

今回いただいたご支援で、奈良での「視覚障害教育実践研究会」に参加させていただきます。これにより、クラウドファンディングの主な目的であった現場の貴重なご意見を伺い、教材の開発・改良ができるようになります。

この学びの機会を最大限に活かし、今後もサークルメンバー一同、いただいたご期待に応えられるよう、一層精進してまいります。

この度は、私たちの活動にご理解とご賛同をいただき、多大なるご支援を賜りましたこと、重ねて御礼申し上げます。

今後とも、工学部「盲学校用教材開発普及サークルSoleil」の活動をあたたかく見守っていただけますと幸いです。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

万が一、ご支援が間に合わなかった!! と思われる方がいらっしゃいましたら・・・

熊本大学では 「熊大基金」 というご寄附の窓口がございます。

【熊大基金HP】

詳細は、HPの「お問い合わせ」よりお尋ね頂くか、下記の「活動報告」のページをご覧ください。

【活動報告】「クラファン終了後の寄附方法について」

※本プロジェクトへのご寄附は、熊本大学への寄附として税制上の優遇措置が適用されます。

「学ぼう!作ろう!届けよう!」

はじめまして。

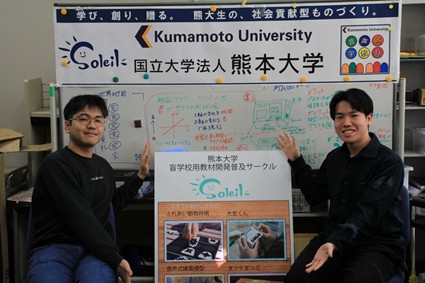

私たちは、熊本大学工学部公認サークル「盲学校用教材開発普及サークル Soleil(ソレイユ)」です。

視覚に障がいのある子どもたちが、触って・聞いて・理解できる教材で、当たり前に学べる環境を広げています。

全国に視覚特別支援学校(盲学校)は68校あり、2023年5月1日時点では、3,591名(幼稚部260,小学部656,中学部480,高等部2,195)の生徒が通っています。

視覚特別支援学校の高等部卒業者のうち約31%は、大学・短大・高専などに進学していますが、これは高等学校卒業者の高等教育機関への進学率87.3%に比べると非常に低い状況です。

このように、潜在的な力が視覚障がいのために社会で十分に活かされていない現状があります。

進学や学びの機会が狭まる背景には、専門書や図版・数式を含む教材の点訳/音声化/拡大最適化等の視覚障がい者用の教材の不足と費用負担が大きいという課題があります。

私たちの合言葉は、「学ぼう!作ろう!届けよう!」

上記のような課題に対して、我々Soleilは、工学部で獲得した知識を生かして、視覚に障がいのある児童生徒も平等に学べる教材を企画、試作、改良し、開発教材を寄贈しています。

2012年より活動を開始し、2014年より工学部公認サークルとして認定されました。

現在まで約20種類、累計500個以上の教材を全国の関係機関に寄贈しています。

教材の完成度を高めるためには、盲学校の教員や、視覚障がいのある方の意見がかかせません。

限られた予算の中で効率的に意見を聴取するため、盲学校の教員が参加する研究会で、毎年展示をさせていただき、有用性と改善点に関するフィードバックをもらっています。

これまで開発や寄贈のために、様々な助成金を獲得し、活動を継続してきました。

しかし、近年の助成金は、使用使途が作製に必要な物品費ならびに送料に限定され、旅費を含む展示会の出展に必要な費用としては使用できないのが現状です。これまでは、サークルへの寄付金で賄ってきましたが、今年度は遠征費が不足しています。

より良い教材を届けるために

本プロジェクトでは、令和8年2月に奈良県で開催される「視覚障害教育実践研究会」出展にかかる遠征費(往復交通費、宿泊費、機材運搬費など)をご支援いただくことを目的としています。研究会では、開発した教材を全国の盲学校の先生方に直接触れていただき、現場からの貴重なご意見をいただきます。

学生の情熱と技術で生まれた教材を、全国の必要としている人達へ届けるために、皆様の温かいご支援をお願いいたします!

既存の壁を越える学生の「ものづくり」

Soleilの最大の特徴は、学生が企画・試作・改良・普及の全てを主体的に行っている点です。

私たちは、工学部だけでなく、教育学部や理学部など多様な学部の学生が協力し、「触って、聞いて、理解できる」教材を開発してきました。

これまで開発し、全国の盲学校へ寄贈を進めてきた教材は、約20種類にのぼります。

開発教材の一部をご紹介します。

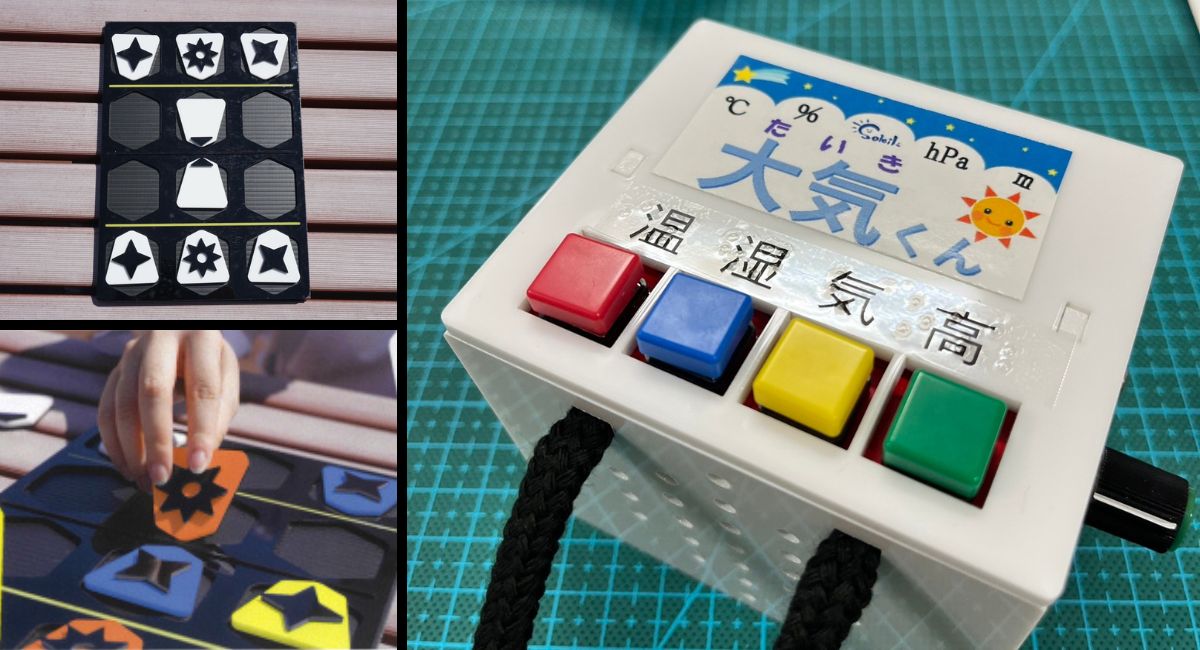

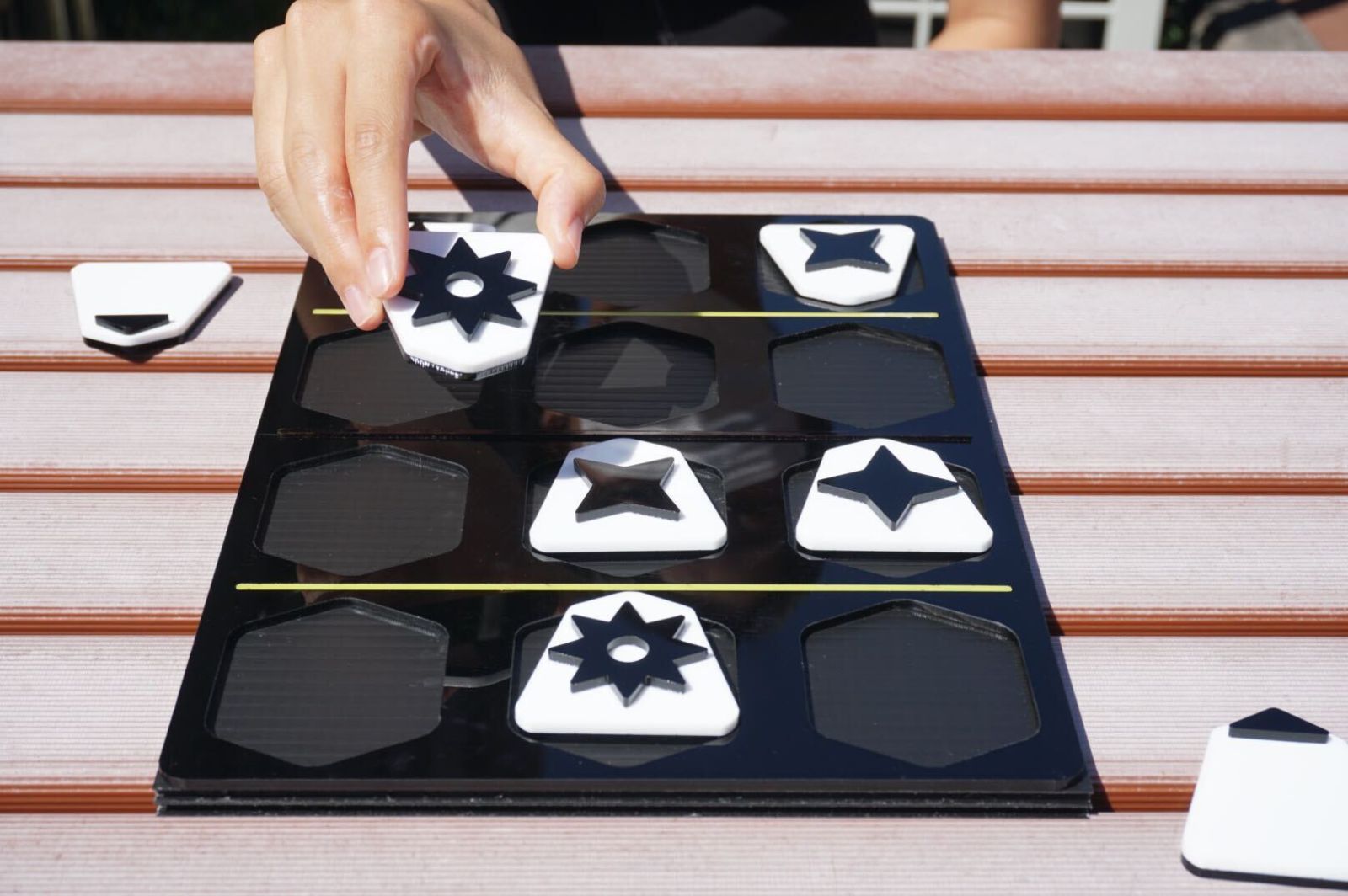

◆ふれあいどうぶつしょうぎ

こちらは、視覚障がい者も一緒に楽しめるように工夫されたボードゲームです。

女流棋士の北尾まどか氏が考案した入門将棋「どうぶつしょうぎ」を誰でも遊べるようにユニバーサルデザイン化しました。

駒には凹凸のある大きなマークが付けられており、手触りで駒の種類や進む方向が判別できるようになっています。

2022年には、全国の盲学校67校に計201台が寄贈されました。

その後、弱視者の人は全盲者より触覚が発達しておらず、視覚に頼る部分が多いので、白黒だと駒の判別が難しいという意見を受け、色で駒の種類がわかるように、ライオンはオレンジ、キリンは黄色、ゾウは青、という色をつけたカラー版を開発しました。

◆音声式環境計「大気くん」

温度、湿度、気圧、高度などを音声で知らせるポータブル環境学習教材です。

センサーを用いて実測データを取得し、それぞれのスイッチに応じて温度、湿度、気圧、高さ変化の数値を発話します。

高さ変化の読み上げ機能は校舎の階層の概念理解に役に立っただけでなく、登山の野外活動で地上と山頂の高度変化を教えるといった利用もされました。

2019年に開発を開始して2020年度までに改良を終了。2021年度から2022年度にかけて35校に寄贈し、2023年度には「STI for SDGs」アワードの次世代賞を受賞しました。

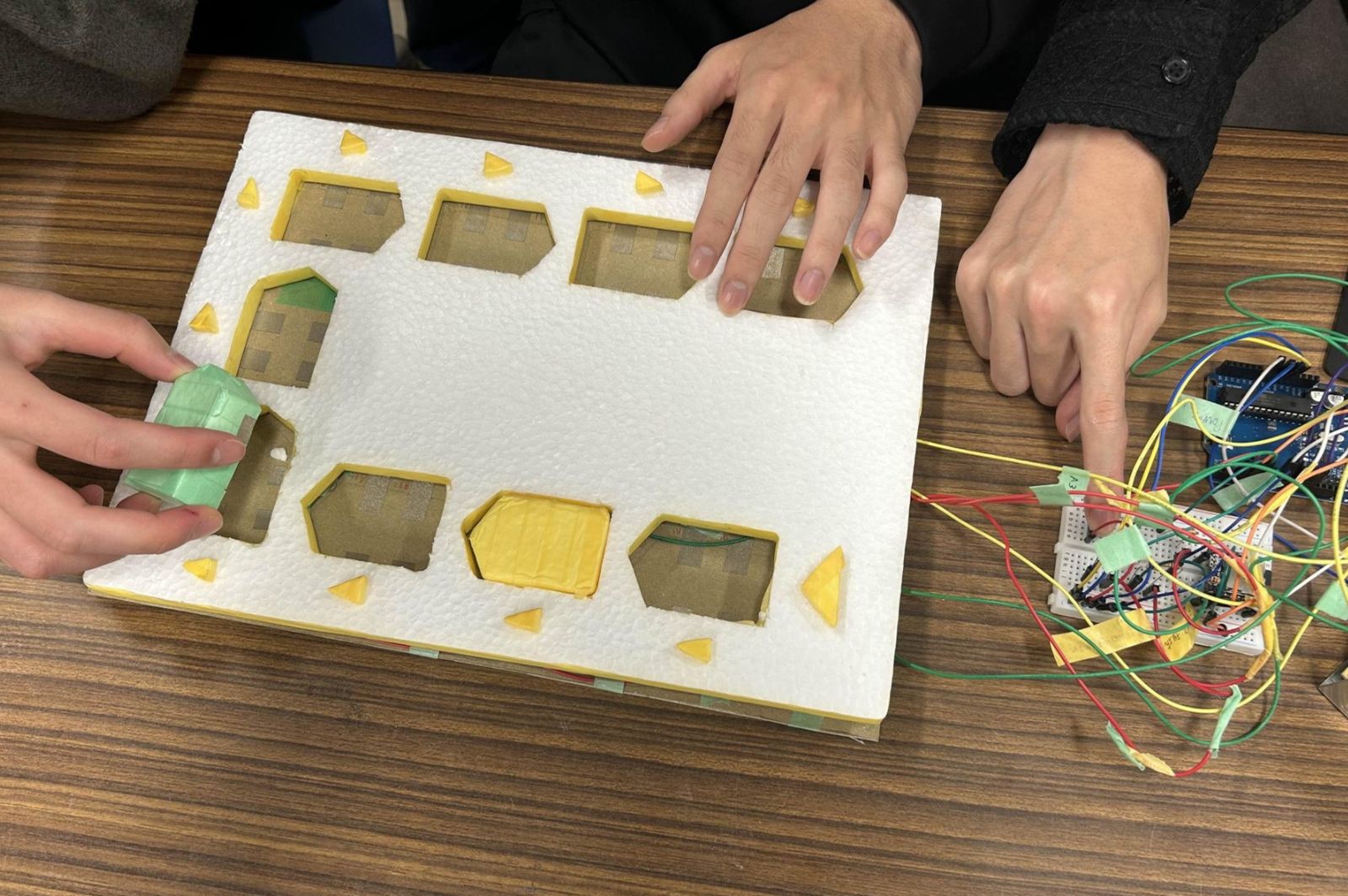

◆音声式世界地図

大陸や国を立体ピースで触れて学ぶ、はめこみしきのパズルです。

はめ込む土台と、国のピースの両方にペンで触れると、音声で地名や情報を確認できるシールがついています。地理学習に役立つことを想定しており、有用性検証を進行中です。

開発にかける情熱

私たちは、単に視覚障がい者のための教材を提供するのではありません。盲学校の先生方や当事者の方々とのアンケート結果をもとに、

「本当に現場で求められているものは何か」

を常に考えて、改良を行っております。

開発は時に何年もかけて、先輩から後輩に引き継がれるケースもあり、寄贈までいたらない開発教材もありますが、現場の人から求められる教材開発を目指して、日々努力しています。

開発・改良を重ねる日々は大変ですが、教材を届けた後のお礼状やお礼のメッセージが、私たち学生の最大の原動力となっています。

この活動を通じて、私たちは、ものづくりを通した社会貢献が可能であることを実感しています。

開発を次のレベルに進めるために、現場からの率直で厳しいフィードバックは不可欠です。

教材は、手ざわりや使い勝手、音声が学習効果を左右します。

それはオンラインの情報だけでは、その微細な感触、重さ、安全性、音声の調整方法といった「教材の価値」を伝えきれません。

私たちは、視覚障害教育実践研究会において、開発した実機を展示し、全国から集まる盲学校の教員と直接対話することで、以下の貴重なフィードバックを得たいと考えています。

・課題の洗い出し: 感想や教材の改善点、安全性・耐久性の観点からの検証。

・寄贈の希望の有無: 開発した教材を、寄贈されることを望むかどうか。

しかし、この活動は学生主体であるがゆえに、展示会への参加費用が継続の最大のボトルネックとなっています。

この遠征は、私たちが開発した教材を飛躍的に改良し、全国の学びを支える「インフラ」に変えるための、絶対に欠かせない『投資』です。

この活動を継続していくために、皆様からあたたかい応援をいただけますと幸いです。

皆様からいただくご支援は、教材の価値を最大限に高め、未来へつなぐために大切に使わせていただきます。

目標金額 500,000円

| 項目 | 優先度 | 内訳(例) |

| 往復交通費・宿泊費 | 最優先 | 学生メンバー数名分(展示品分)の往復交通費代、宿泊費 |

| 機材の運搬費 | 最優先 | 実機展示のための教材や備品などの梱包・輸送費 |

| 展示備品・消耗品費 | 必要に応じて | 点字ラベル、保護ケース、予備教材の製作、広報資料印刷費など |

| 広報費 | 必要に応じて | 活動報告書・お礼状作成、印刷費 |

※いただいたご支援は、上記の遠征費用を最優先に充当し、余剰が出た場合は次期開発の材料費や教材の寄贈費用に充てさせていただきます。

サークル顧問からのメッセージ

熊本大学 大学院自然科学研究科

熊本大学大学院先端科学研究部(工学系) 小林 牧子 教授

Soleilは、触ってわかる教材を通じて視覚障害のある方に光を届ける、太陽(フランス語でSoleil)の名を持つ熊本大学工学部公認学生サークルです。

私は顧問として引率や物品購入の手続きを手伝うだけで、活動の核はあくまで学生自身の発想と行動にあります。

学生が自らの意思で課題を見つけ、開発を進め、当事者の声を聞きながら改良を重ねていることを、心から誇りに思っています。

サークルの一番の資源は「学生の時間」であり、物価高騰等により生活のためのアルバイトが増え、旅費のためにさらに働けば、試作と改良は止まってしまいます。

奈良での発表は、現場の声を次の改良へとつなげ、寄贈に至る教材の開発のための大切な機会です。

どうか学生が「働く時間」を「創る時間」に変えられるよう、時間と機会を支えるご支援をお願いします。

ご支援いただいた皆様には、お礼のメッセージをお送りさせていただくほか、Soleilで開発したグッズなどをお届けいたします。

▶寄付3,000円コース

・お礼のメール

▶寄付5,000円コース

・お礼のメール

・HPでのお名前掲載(希望者のみ、活動報告ページでの掲載)

▶寄付10,000円コース

・お礼のメール

・HPでのお名前掲載(希望者のみ、活動報告ページでの掲載)

・ふれあいどうぶつしょうぎ〔白黒デザイン〕1台(希望者のみ)

▶寄付30,000円コース

・お礼のメール

・HPでのお名前掲載(希望者のみ、活動報告ページでの掲載)

・ふれあいどうぶつしょうぎ〔カラーデザイン〕1台(希望者のみ)

▶寄付50,000円コース

・お礼のメール

・HPでのお名前掲載(希望者のみ、活動報告ページでの掲載)

・ふれあいどうぶつしょうぎ〔白黒・カラーデザイン〕各1台(希望者のみ)

▶寄付100,000円コース

・お礼のメール

・HPでのお名前掲載(希望者のみ、活動報告ページでの掲載)

・ふれあいどうぶつしょうぎ〔白黒・カラーデザイン〕各1台(希望者のみ)

・大気くん 1台(希望者のみ)

留意事項

【寄附金領収書について】

寄附金領収書の日付は本クラウドファンディング募集終了後、グローカル・クラウドファンディングから熊本大学に入金のある令和8年2月となります。このため、令和8年の所得に対する確定申告の対象となりますので、ご注意ください。※令和7年12月にご支援いただいた場合も令和8年の所得に対する確定申告の対象となります。

【お名前掲載について】

・お名前掲載が不要な方

いずれかのコースの申し込み操作をいただき、「その他連絡事項」欄に「掲載不要」とご記載ください。

・本名を開示せずお名前を掲載したい方

いずれかのコースの申し込み操作をいただき、「その他連絡事項」欄に「任意のニックネーム」をご記載ください。

【ふれあいどうぶつしょうぎ、大気くん(返礼品)が不要な方】

いずれかのコースの申し込み操作をいただき、「その他連絡事項」欄に「返礼品不要」をご記載ください。

国立大学法人熊本大学 学長 小川 久雄

この度は、本プロジェクトのクラウドファンディングページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

Soleilの皆さんは、学生の持つ自由な発想力と専門知識を生かし、視覚に障がいのある子どもたちの「学びたい」という思いに寄り添い続けています。その取り組みは、多様性と包摂性ある社会を実現するうえで、極めて意義深いものです。現場の声をカタチにするため、全国から教員や当事者の方々が集う研究会への遠征は不可欠であり、今回のクラウドファンディングは、皆さんの情熱と技術がさらに多くの子どもたちへ届く架け橋となります。皆様からの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

国立大学法人熊本大学 工学部長 井原 敏博

この度は、本プロジェクトのクラウドファンディングページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

Soleilの学生たちは、工学的知見のみならず、多様な学部と連携し、視覚に障がいのある児童生徒の学びをより良くする教材開発に熱意を注いでいます。現場のニーズを見つめ、何度も試作・改良を重ねる姿勢は、まさに工学教育の真髄であり、社会貢献の最前線です。全国の盲学校の先生方と直接対話し、多様なフィードバックを受けるための遠征は、今後の教材開発に欠かせません。学生たちの志と技術を、ぜひ皆様のお力で応援してください。皆様からの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

本プロジェクトへの寄附は熊本大学への寄附となり、確定申告を行うことにより税制上の優遇措置が適用されます。

▼詳しくはこちらをご確認ください。

税制上の優遇措置 - 寄附の特典 | 熊本大学基金 (kumamoto-u.ac.jp)

<寄附金領収書の発行について>

・寄附をされた方には、寄附金受領後、熊本大学より「寄附金領収書」を発行いたします。

<寄附金領収書の発行日とお手元に郵送される予定月>

・寄附金領収書の発行日は、原則として本クラウドファンディングの募集終了日(2026年1月31日)以降、株式会社グローカル・クラウドファンディングより熊本大学に寄附金が入金されたのを確認後、2026年3月頃の日付となります。このため、2026年の所得に対する確定申告の対象となりますので、ご注意ください。(2025年12月にご支援いただいた場合も2026年の所得に対する確定申告の対象となります。)

・郵送しお手元に届くのは、2026年4月末までを予定しております。

・領収書名義:ご寄附時にご入力いただいた「お客様情報」の氏名を宛名として作成します。

・領収書発送先:ご寄附時にご入力いただいた「お客様情報」のご住所にお送りします。

・寄附の受領日(領収日):グローカル・クラウドファンディングから熊本大学への入金日となります。

▽ご寄附の前に、利用規約を必ずご一読ください。

▽ご寄附確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

▽ご寄附完了後のお届け先の変更はできません、お間違いのないようご注意ください。

▽ご寄附完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

▽ご寄附に関するご質問はこちらをご覧ください。

▽支援金を受け取るのは熊本大学となり、支援金の運用とプロジェクト実行責任は熊本大学大学院先端科学研究部にあるものとします。

目標金額に満たない場合も、ご支援金を受け取り計画を実行します。

- 2026年2月4日 17:15クラファン終了後の寄附方法について

-

万が一、ご支援が間に合わなかった!! と思われる方がいらっしゃいましたら・・・

皆様、こんにちは。工学部「盲学校用教材開発普及サークル Soleil」です。

この度は、本クラウドファンディングにご支援いただき、誠にありがとうございました。

皆様の温かいご支援のおかげで、無事に研究大会への参加を実現することができます。改めて、メンバー一同心より感謝申し上げます。

そして、この活動を一時的なものにせず、今後も継続的に盲学校の子どもたちの学びをサポートし、より多くの教材開発・普及を進めていくため、当サークルへの新たなご寄附の機会についてご案内させていただきます。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

熊本大学では「 熊大基金 」というご寄附の窓口がございます。

熊大基金HPはこちら

寄附の方法

本基金の趣旨にご理解とご賛同を賜り、ご支援をいただける際、方法は3つございます。

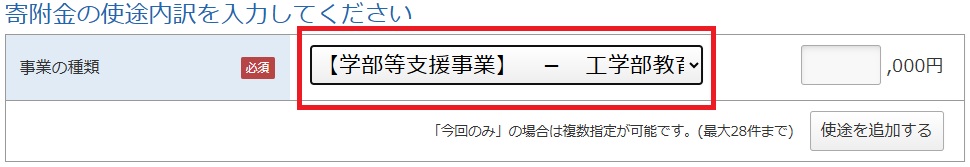

1.クレジットカードによるご寄附

2.WEB申込によるご寄附

3.専用振込用紙によるご寄附

1.クレジットカードによるご寄附 ▶申込フォーム

必要事項をご入力し、決済手続きを行ってください。

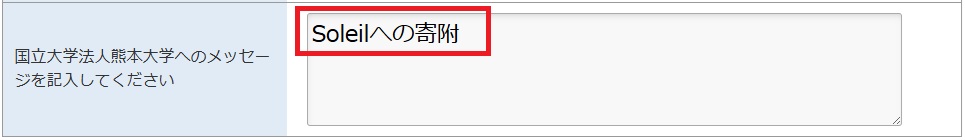

寄附金の使途内訳をご入力する際、事業の種類のプルダウンから「【学部等支援事業」- 工学部教育研究支援事業」を選択し、国立大学法人熊本大学へのメッセージの欄に【Soleilへの寄附】とご入力ください。

2.WEB申し込みによるご寄附 ▶申込フォーム

必要事項をご入力し、表示される振込金融機関・口座宛にお振込みください。

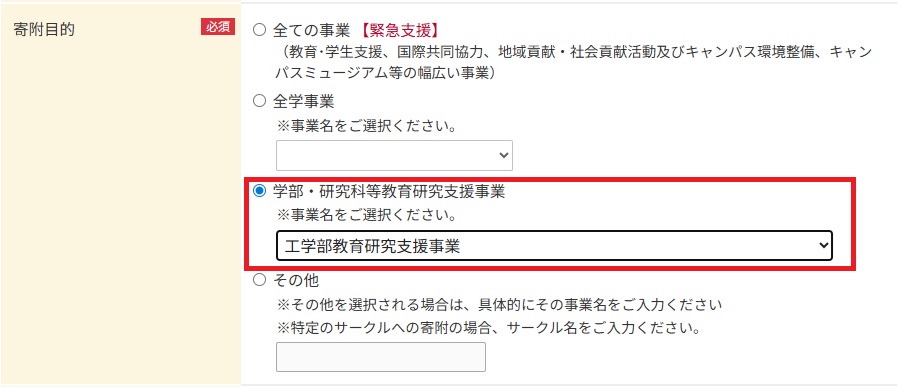

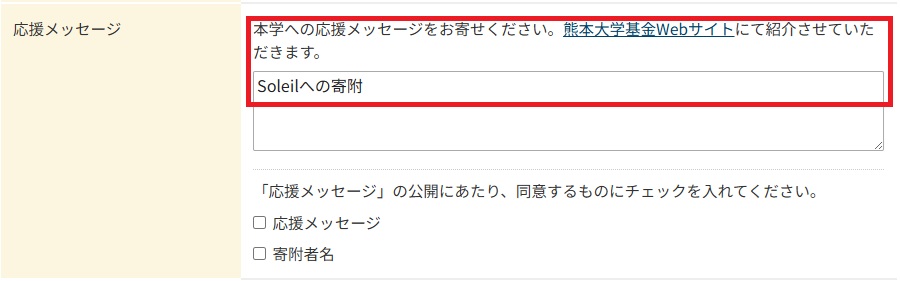

なお、寄附申込フォーム入力時に寄附目的の欄は、「学部・研究科等教育研究支援事業」にチェックをし、「工学部教育研究支援事業」を選択、応援メッセージの欄に【Soleilへの寄附】とご入力ください。

3.専用振込用紙によるご寄附 ▶申込書取り寄せフォーム

熊本大学基金寄附申込書をダウンロードし、熊本大学基金運営室へご提出ください。

その後、専用払込用紙をご指定の住所に郵送いたします。

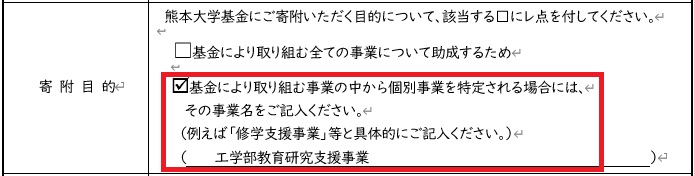

なお、熊本大学基金寄附申込書をご記入される際、寄附目的欄の「基金により取り組む事業の中から個別事業を特定される場合には~」にチェックし、【工学部教育研究支援事業】と記載し、応援メッセージの欄に【Soleilへの寄附】とご記載ください。

- 2026年2月2日 17:45【ご支援のお礼】クラファン終了!皆様に心より感謝申し上げます。

-

この度は、「触れて、感じて、学ぶ未来を-視覚障がい児の学びを支える教材を全国へ届けたい!奈良での展示会出展へのご支援を-」のクラウドファンディングにご支援いただき、誠にありがとうございました。

皆様からの温かいご支援と、数々の応援メッセージは、私たちにとって何よりの励みとなりました。

メンバー一同、心より感謝申し上げます。

今回いただいたご支援により、奈良での「視覚障害教育実践研究会」に学生自らが参加し、現場の貴重な意見を聞き、教材の開発・改良を進めることができます。

この学びの機会を最大限に活かし、今後もサークルメンバー一同、いただいたご期待に応えられるよう、一層精進してまいります。

研究会で得た成果や、その後の教材開発の進捗についても、改めて活動報告を通じて皆様にご共有させていただきます。

今後とも、工学部「盲学校用教材開発普及サークルSoleil」の活動をあたたかく見守っていただけますと幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

工学部 盲学校用教材開発普及サークル Soleil 顧問 小林牧子

(大学院先端科学研究部 教授)

- 2026年1月31日 09:00【最終日!】クラファン、ついに本日終了!最後まで応援お願いいたします!

-

いつも工学部「盲学校用教材開発普及サークルSoleil」の活動をご支援いただき、誠にありがとうございます。

ご報告です!私たちのクラウドファンディングは、ついに本日、最終日を迎えます!

これまで本当に多くの方々にご支援と温かいお言葉をいただき、ここまで来ることができました。心より感謝申し上げます。

目標達成まで、あと一歩のところまで来ておりますが、残された時間はあとわずかです。

この数時間、数分が、私たちのプロジェクトの成否を分けます。子どもたちの笑顔のために、そして彼らの学びの可能性を広げるために、皆様の最後の一押しが必要です。

年に1度の研究会へ参加し、盲学校の先生方などの現場の声に耳を傾け、本当に役立つ教材を届けたい。その強い思いを胸に、メンバー一同、最後まで諦めずに走り抜けます!

どうか、皆様のお力を、私たちにお貸しいただけないでしょうか。

ご支援はもちろんのこと、SNSでのシェアなど、最後の情報拡散のご協力も大変ありがたいです。

本日31日(土)23時59分まで、皆様からの温かいご支援を心よりお待ちしております!

この挑戦に、最後までご期待とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます!

- 2026年1月30日 16:07【終了まであと2日!】奈良での研究大会についてご紹介

-

いつも工学部「盲学校用教材開発普及サークルSoleil」の活動をご支援いただき、

誠にありがとうございます。

私たちのクラウドファンディングは、ついに明日、最終日を迎えます!

これまで本当に多くの方々にご支援いただき、心より感謝申し上げます。

ただ、目標まであと一歩のところです、、

まだまだ、さいごまで諦めず、メンバー全員で走り抜けます!

さて、本日は、来月参加します研究大会の概要についてお知らせいたします。

研究会名 :第43回「視覚障害教育実践研究会」

本部事務局:奈良県立盲学校

日時 :令和8年2月21日(土)13:00~17:10

2月22日(日) 9:00~13:00

場所 :奈良県社会福祉総合センター大ホール

Soleil参加目的:現場の実践や当事者の声に直接触れ、私たちの開発教材をより使いやすく、より多くの方に届く形へと磨き上げること

Soleil参加人数:学生3名、顧問教員1名

皆さまからのご支援は、単なる旅費ではなく、現場で役立つ形(教材化・改良・継続訪問)にして必ず還元してまいります。

どうぞ、応援をよろしくお願いいたします!

- 2026年1月29日 12:00【最終局面!】クラファン終了まであと3日!今こそご支援ください!

-

いつも温かいご支援ありがとうございます。

工学部「盲学校用教材開発普及サークルSoleil」です。

皆様のおかげで、私たちのクラウドファンディングは着実に目標へ近づいております。しかし、プロジェクトの成功には、皆様のさらなるお力添えが必要です。

いよいよクラウドファンディングの終了まで、残すところあと3日となりました!

この重要な研究会に参加し、プロジェクトをさらに発展させるために、皆様からの最後のひと押しが必要不可欠です。皆様からの温かいご支援が、この学びの機会を実現し、子どもたちの未来に繋がります。これまで積み重ねてきた努力と、皆様からいただいた希望を、必ず目標達成へとつなげたいと強く願っております!

まだご支援を迷われている方、そしてこの活動に共感してくださる全ての方へ。

このプロジェクトは、子どもたちの「学びたい」という純粋な気持ちを支え、自立と成長を促すための大切な一歩です。皆様からのご支援が、私たちだけでなく、未来を担う子どもたちの大きな力となります。

最後の最後まで、私たちの挑戦にご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

何卒、ご支援、そして情報拡散のご協力をよろしくお願いいたします!

- 2026年1月28日 12:00奈良での研究大会参加メンバーの想い

-

先日、第43回「視覚障害教育実践研究会」への参加登録が認められ、顧問1名、学生3名が参加予定です。

開発品の展示を行い、ユーザーからの意見をしっかりと調査してまいります。参加学生がしっかりと勉強し、大学に戻りメンバーと共有、さらなる改良につなげたいと思います。

ここからは、参加学生の想いを紹介します。

藤田さん

【参加への想い】

ご支援ありがとうございます。サークルに入って初めて展示会に参加します。

自分が担当しているプロジェクトは、ふれあいどうぶつしょうぎです。

ふれあいどうぶつしょうぎでは、視覚障害者の方が視覚に頼らずに将棋を楽しめることを目的として、触覚で判別できる将棋を制作しました。1人あたり4つの駒を使用する小規模な構成となっております。各駒は形状に工夫を施し、手で触れることで駒の種類を判別できるように設計されています。そのため、駒が見えない方でも盤面の状況を理解し、対局を楽しむことができます。視覚障害の有無に関わらず、誰もが楽しめるボードゲームを目指して作成しました。

一年生でまだ学ぶことばかりですが、今の自分ができることに対して全力で取り組みます。よろしくお願いします。

- 2026年1月27日 14:00【ご報告とお願い】終了まであと5日!皆様からの温かい応援お待ちしております!

-

いつも工学部「盲学校用教材開発普及サークルSoleil」の活動にご注目いただき、ありがとうございます。皆様からの温かいご支援、心より感謝申し上げます!

さて、このプロジェクトも、いよいよ終了まで残り5日となりました。

ここまで多くの皆様にご支援いただき、目標達成に向けて進めておりますが、まだ目標金額の50万円に対し【現在の達成率:89%】55,000円不足(1/27 14:00時点)という現状です。子どもたちの未来の学びを豊かにするため、あと一歩、皆様のお力をお借りしたいと願っております。

この5日間は、目標達成に向けた正念場となります。

視覚に障がいのある子どもたちが、もっと楽しく、より分かりやすく学べるための触覚教材を届ける。その想いを胸に、サークルメンバー一同、最後の最後まで全身全霊で活動に取り組んでまいります。

まだご支援をご検討中の方、この機会にぜひご協力をお願いいたします!!!

そして、すでにご支援くださった皆様には、大変恐縮ではございますが、このプロジェクトをまだご存じない方々へ、SNSなどでの拡散にご協力いただけますと幸いです。皆様からの「シェア」や「いいね」も、大きな力となります

皆様からの温かいご支援と応援を、何卒よろしくお願い申し上げます!

- 2026年1月26日 17:01奈良での研究大会参加メンバーが決まりました!

-

このたび、第43回「視覚障害教育実践研究会」研究大会への参加予定が決定しました。当日は、顧問が引率し、3人の学生が参加します。ご支援していただいた寄付金を使用して、現場の実践や当事者の声に直接触れ、私たちの開発をより使いやすく、より多くの方に届く形へと磨き上げることを目的としています。

参加学生の意気込みを紹介します。

志久さん(左)/ 築山さん(右)

志久さんは、自分が感じた痛みをうまく他人に伝えることができない人のための触覚ボールの開発を担当しています。言葉にしにくい痛みや違和感を、触れて伝えられる形にすることで、支援者や周囲の人とのコミュニケーションを助けることを目指しています。

また、目の不自由な人や弱視の人、さらに、そうでない人でも一緒に楽しめるすごろくのボードゲームの開発も担当しています。視覚情報に頼りすぎないルール設計や、触って分かる工夫を取り入れることで、誰もが同じ場で楽しめる体験を実現したいと考えています。

意気込みは、「交流を通して新たな知見と広い視野を得たいです。」です。ご支援のほど、よろしくお願いします。

- 2026年1月25日 12:00【締切近づく】終了まであと7日!目標達成へ最後の追い込み、ご支援をお願いします!

-

いつも工学部「盲学校用教材開発普及サークルSoleil」の活動にご注目いただき、ありがとうございます。皆様からの温かいご支援、心より感謝申し上げます!

さて、このプロジェクトも、いよいよ終了まで残り7日となりました。

私たちが目指すのは、視覚に障がいのある子どもたちが、より分かりやすく、そしてたのしく学べるための触覚教材を開発し、全国の盲学校へ届けることです。現在、目標達成まであと一歩のところまで来ておりますが、この最後の1週間が非常に重要となります・・・!

これまでご支援くださった皆様、本当にありがとうございます。そして、まだご検討いただいている方々へ、この機会にぜひ私たちの活動にご賛同いただき、ご支援賜れますと幸いです。

もし、ご支援が難しい場合でも、「いいね」やSNSでのシェアなど、情報拡散のご協力だけでも大変心強いです。一人でも多くの方にこのプロジェクトを知っていただくことが、目標達成への大きな力となります。

子どもたちの未来の学びのために、メンバー一同、最後まで全力で駆け抜けます。

皆様からの温かいご支援と応援を、何卒よろしくお願い申し上げます!

- 2026年1月23日 15:00【熊大タイムズ】熊本大学広報サイトへ取り上げていただきました!

-

「触れて、感じて、学ぶ未来を」プロジェクトを応援いただき、誠にありがとうございます。

本クラウドファンディングも、今月末で終了となります。

クラファンを実施するにあたり、自分たちの活動の振り返りをする機会となったり、多くの方のご支援あっての活動なのだと、改めて実感することができております。

そんな今日この頃ですが、先日大学の広報戦略室の方からお話をいただき、わたしたちの活動について熊大タイムズへ掲載いただきました。

これもひとえに、日頃より温かいご支援と応援をいただいている皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

掲載記事では、私たちの活動内容、開発の上での大切にしていることや大変なことなど、サークルメンバーの熱い思い、そして皆様からご支援いただいているクラウドファンディングの取り組みについて、詳しくご紹介いただいております。

▼[熊大タイムズ]熊本大学広報サイト掲載記事はこちら

触れて、感じて、学ぶ未来を。視覚障がい児の学びを支える、工学部公認サークル「Soleil」 - Kumadai Now 熊大なう。

この掲載により、私たちの活動やプロジェクトの目的が、さらに多くの方々に知っていただく機会になるのではないかと感じております。ぜひご覧いただけますと幸いです。

今後も子どもたちの未来の学びを豊かにするため、そしてクラファン目標達成に向けては残り9日!メンバー一同、改めて決意を固めております。

引き続き、皆様からの温かいご支援と応援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

- 2026年2月18日 17:00ご支援者様一覧

-

「触れて、感じて、学ぶ未来を」プロジェクトへご支援を賜り、誠にありがとうございます。

【HPへのお名前掲載】を含むコースへご支援いただいた皆様のお名前を掲載させていただきます。

ご支援者様のお名前一覧

(50音順)

・跡上富美 様

・石橋卓也 様

・宇佐川訓子 様

・北尾まどか 様

・桐原健寿 様

・櫛引淳一 様

・熊本版未踏的プロジェクトIPPO 事務局 様

・熊本若者の夢支援会 作村衛士 様

・小島智絵 様

・後藤志穂 様

・小橋口卓馬 様

・坂田二郎 様

・陶山恭子 様

・田代深子 様

・田中伴茂 様

・田中教子 様

・田中靖昌 様

・津村伸行 様

・赫歯科医院 様

・内藤裕 様

・平道士朗 様2026年2月2日時点

※お名前の掲載を希望されない場合は、いずれかのコースをお申し込みいただく際、「その他連絡事項」欄に「掲載不要」とご記入ください。

※すでにお申し込み済みで、掲載を希望されない方は、事務局までご連絡ください。

【事務局】

グローカル・クラウドファンディング

メール:info@glocal-cf.com